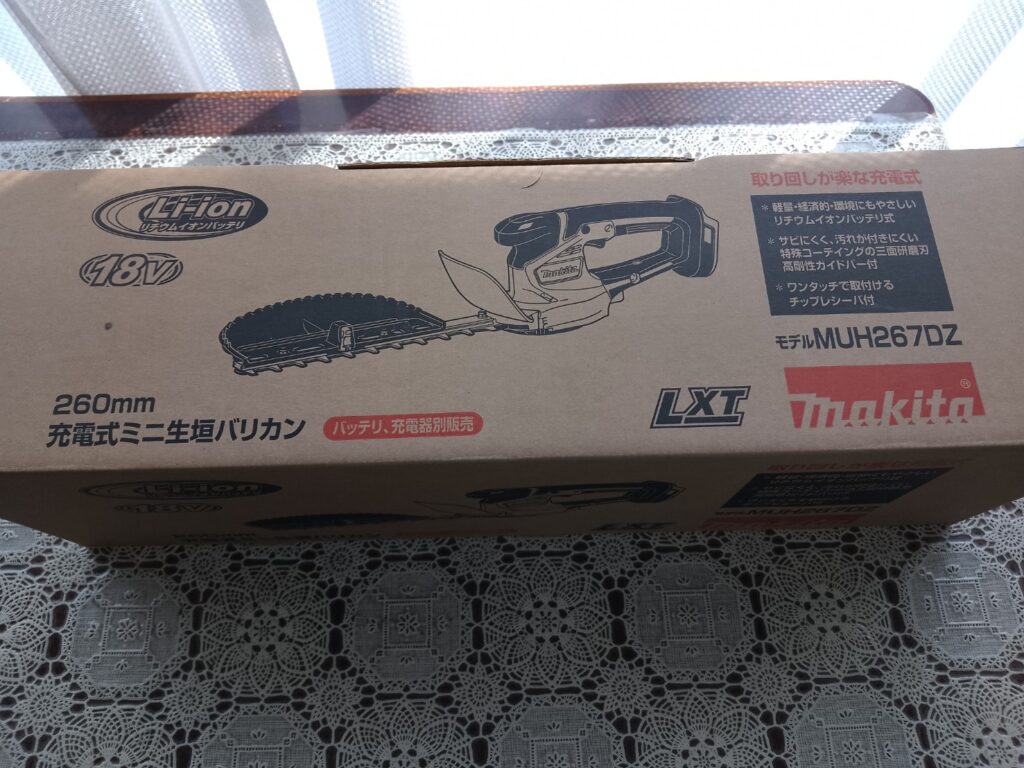

また、うちに従業員が増えました^^ しかしいつものマキタちゃんではなくて格安のチャイナ製の子です。繁忙期は結構体に疲れがたまり、先日は軽いぎっくり腰やら、膝が痛かったり、なにより職業病とも言える手の腱鞘炎が結構辛いのです。

で、前から欲しかった流行り?の電動剪定鋏なのですが、大量の枝を剪定する果樹園さんとかは今や必須の電動工具らしいですが、私ら植木屋が使うにはちょっと大きく重さもあるので繊細な作業には向かないと思ってて買うのを躊躇してたのですが、アマゾンを何気に見てるとブラックフライデーがやっててこいつが20%OFFで売ってたので衝動買いしてしまいました(笑)

youtubeで工具紹介のチャンネルをよく見るのですが、このKebtek(ケブテック)は中国製の中ではかなり評判が良くて価格も高すぎず安すぎずで信頼がおけそうな感じでしたので、これにしました、通常約20,000円の商品が16000円で買えました^^

ちなみにこいつはマキタの18Vバッテリーが使えるのでバッテリなしだともっと安いですが、私は6アンペアのでかいのしか持ってなく、「さすがにあれ付けると重すぎるだろ?」と思い2アンペアの薄いバッテリが二個付いたセットを購入しましたけど正解でした。

見た目はおもちゃっぽいですど、握った感触は結構いいです。重量はバッテリ込で1.1kgなのですが、重いという感じはないです。もっと軽い商品もあるますが当然パワーは弱くなり、逆にもっとパワーのある商品は重くなるのでこのくらいのミドルサイズが丁度いいのじゃないかとこいつを選んだわけです。こいつは最大32mmまでの枝に対応ですが40mm対応製品もたくさんあります。当然デザインも性能もよくなりますが価格は3万ぐらいでお高めです。

それでは早速使ってみましょう。こいつはバラの枯れ枝ですが根元付近のは堅くて普通の剪定バサミでは太刀打ちできません。一般的に生きてる枝より枯れた枝のが堅くて力が要ります。

枯れ枝でも何年も経てば腐ったり性が抜けてスカスカで手でポロっと取れるくらいになりますが、枯れてしばらくはとても堅いです。

はい、僕の岡恒ちゃんではびくともしません・・・

ケブテックちゃんに任せたら瞬殺です^^ 径2cmぐらいですかね?これくらいなら余裕な感じです。

あとこういう、剪定して放置されたまま、まだ腐ってない如何にも堅そうな枯れ枝。同じように岡恒ではどうにもならないけど・・・

ケブさんならスパスパです^^ 買って良かったです。中国製ということもあり耐久性には不安はありますが、最近の中国製は以前よりかなり性能が良くなってるので結構使えるのでは?と思ってます。一年保証も付いてますしこの値段ならなんの文句もありません。

マキタマニアとしましてはマキタ製品のが欲しいのですが8万から10万ぐらいとバカ高いのでとても買えません(貧乏です)

最近はアマゾンで安くて便利な中国製の工具、道具が大量に売られてて、結構レビューも好評だったり、一昔前の安かろう悪かろうの時代から明らかに進化しております。もちろん日本人としては日本製を応援したいのですが、どうしても消費者としては財布の中身と相談ということになるのでこのように中国製品も結構買ってしまいます。

話は飛びましたが、こいつは梅など堅い樹やモクレンなど太い徒長枝が大量に出る樹木、枝が混み混みでノコギリが入らない南天の太枝を根元から間引く時にとても重宝すると思います。

あと間違った剪定で枯れ残った堅い枝が大量にある庭木(梅でよくある)と出会うとうんざりしてしまうことが多々あって、時間的に余裕がないとそのまま枯れ枝を放置して手入れしないこともあるのですが、これさえあればサクサク堅い枯れ枝も処理できると思います。結果、樹も健康になって良いです(枯れ枝をそのままにしてると腐りが入ってよくないです)

最近は便利な工具がたくさんあってとても重宝します。しかしこいつはめちゃくちゃパワーがあり、油断してると簡単に指を切断してしまうのでほんとにおそろしいと思いますし、十分に注意しなければなりません。もしこの記事を見てご購入を考えてる方はほんとうに安全にご注意くださいませ。とくに小さなお子様やご高齢者さんの居るお宅様は事故発生率が上がると思うので十分にお考え下さいませ。

※11/27追記 本日さっそく仕事で使いましたが、はっきり言って神です! 人力ではとてもじゃないけど切れない太枝をザクザク切ってくれます。サルスベリやモクレンの太い徒長枝、ひこばえ、トゲトゲでやっかいなザクロにナツメ。ノコギリでギコギコやるしかなかった仕事があっつうまに終わってしまいます。今日はほとんど普通の剪定ばさみを使いませんでした(笑)これは「プロとしてどうか?」という疑問もありますが、今日は軽トラ山盛り満タンの剪定枝をカットしたのにまったく手が疲れてません ほんとに仕事が楽で捗りました。

物がでかいので細かい作業には正直向いてませんが、とにかく今日みたいな太い徒長枝をバスバス切るような仕事には最適です。夢中で速いスピードでやってると「ちょっと危ないな」って場面がありましたので、もし購入をお考えの方はくれぐれもご注意くださいませ。

ちなみにこのKebtekの商品の保証期間はバッテリと充電器が一年。本体が二年だそうです。

「いったいなんなんだこの会社は?神すぎるだろう?」って思いました・・・